つづいて,ひき算の意味を理解しているのか確かめました。

ひき算の2つの意味

ひき算には,2つの意味があります。

①のこり【求残】

「りんごが5個ありました。2個食べました。残りはいくつでしょう?」

のように,へる場面のひき算です。専門用語では,【求残】といいます。

②ちがい【求差】

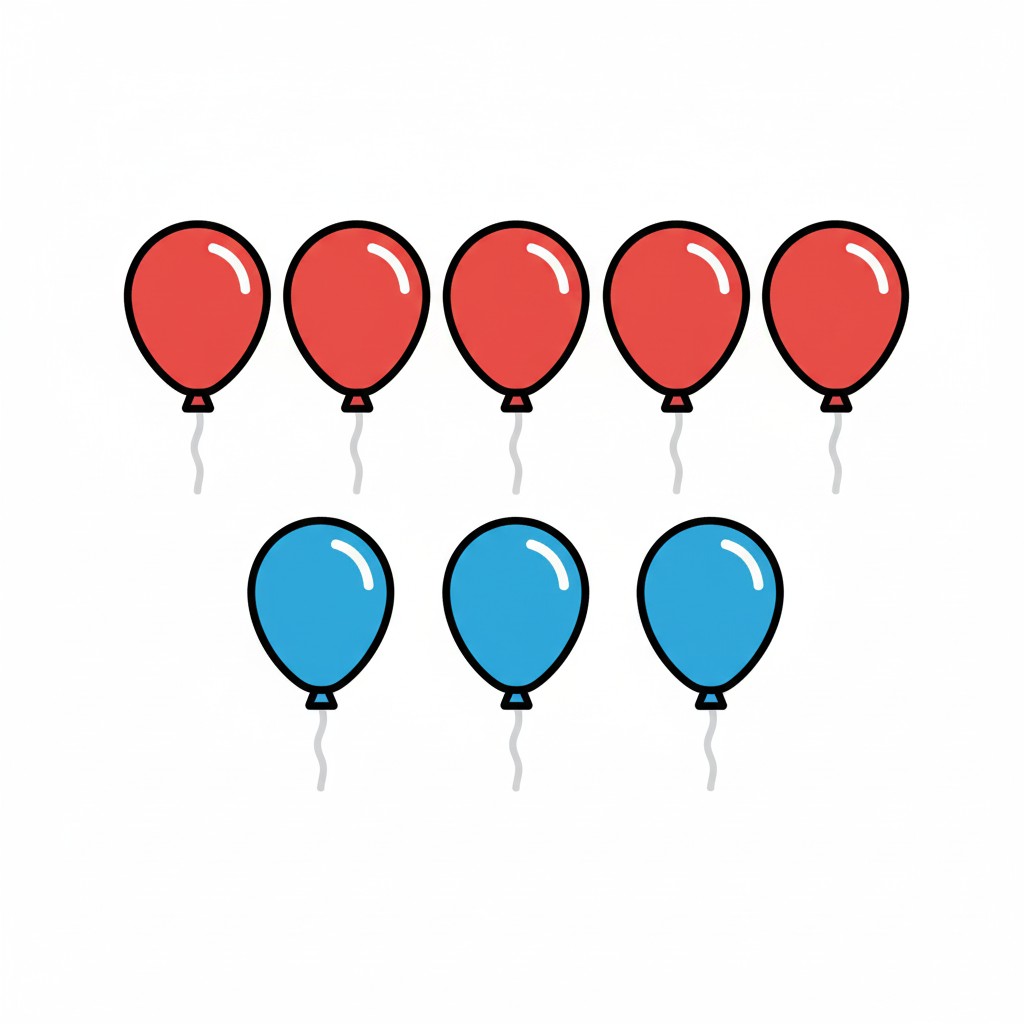

「あかい風船が5こあります。あおい風船が3こあります。あかい風船は,あおい風船より何個多いでしょう?」

のように,差を求める場面のひき算です。専門用語では,【求差】といいます。

大切なことは,次の2つです。

■問題文を読んで,求残,もしくは求差の場面であることが分かること。

■求残,求差の場面では,「ひき算」を使うと分かることです。

理解度をチェックしてみた【求残】

問題文を読んで,ひき算の場面かどうかを理解しているかどうか調べます。たし算と同じように,問題文をブロックで再現させます。

実際たけちゃんにやってもらいました。

まず,①のこり【求残】です。

問題文「りんごが5個ありました。」という問題文をみせ,同じ数のブロックを出してもらいました。

次に,「2個食べました。残りはいくつでしょう?」という問題文に合うように,ブロックを動かしてもらいました。

すると,たけちゃんは,5つのブロックから2つを取りました。

式をたずねると,「5-2」と答えました。

ブロックの動きと,式が正しく言えることから,求残の場面については理解していることが分かりました。

理解度をチェックしてみた【求差】

次に,②ちがい【求差】です。

問題文「あかい風船が5こあります。あおい風船が3こあります。あかい風船は,あおい風船より何個多いでしょう?」とイラストを見せて,問題文と同じ数のブロックを出してもらいました。

たけちゃんは,5このブロックと,3このブロックを正しく出しました。

次に「式はどうなる?」

と聞くと,たけちゃんは,「5ー2=3」と答えました。

この段階で,おそらくたけちゃんは,答えの「2」が見えていたのだと思います。

ただ,式の意味の理解が十分でないために,「5ー2」と答えた可能性が考えられます。

ということで,たけちゃんの演算決定力について,次のことが分かりました。

■たし算の【合併】【増加】,ひき算の【求残】については,理解している。

■一方,ひき算の【求差】については,これから理解を促す必要がある。

少しずつ,たけちゃんの困り感が,分かってきました。次回につづきます!